lundi, 23 mai 2022

Confrontation dans l'Arctique

Confrontation dans l'Arctique

par le comité de rédaction de Katehon

Source: https://www.ideeazione.com/confronto-nellartico/

L'opération militaire spéciale en Ukraine a entraîné l'imposition de nombreuses sanctions par l'Occident. L'Arctique a également souffert de ces événements. Les activités du Conseil de l'Arctique ont été suspendues et de nombreux projets sont désormais en danger.

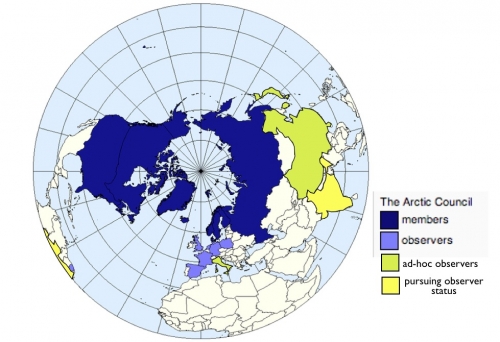

Conseil de l'Arctique

Le Conseil de l'Arctique existe depuis 1996. Elle comprend huit États : Danemark, Islande, Canada, Norvège, Russie, Etats-Unis, Finlande et Suède. Le pays qui préside le conseil change tous les deux ans. Les États prennent cette position à tour de rôle. En 2021, la présidence du Conseil de l'Arctique est passé à la Russie.

Les questions prioritaires de l'organisation sont les suivantes : assurer un développement socio-économique durable de l'Arctique, mettre en œuvre des programmes d'étude et de protection de l'environnement, préserver la biodiversité de la région et adapter la vie en fonction du changement climatique.

L'opération militaire spéciale en Ukraine a entraîné des changements dans les activités du Conseil de l'Arctique.

En mars 2022, sept États membres de l'organisation ont annoncé leur décision de suspendre les travaux du conseil. Des mesures similaires ont été prises suite aux actions de la Fédération de Russie sur le territoire de l'Ukraine.

Les initiateurs du "bloc" de coopération ont noté que le Conseil de l'Arctique a toujours suivi les principes de "souveraineté et d'intégrité territoriale". La Russie, selon eux, ne remplit pas ces conditions. Compte tenu de la violation de ces dispositions, les représentants des États arctiques ont refusé d'assister aux réunions du conseil en Russie.

Le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie a condamné cette décision. Le général Nikolai Korchunov, ambassadeur du ministère russe des Affaires étrangères et haut responsable du Conseil de l'Arctique russe, a déclaré que le "blocus temporaire" entraînerait des risques et des défis en matière de sécurité dans la région. Il a noté que dans cette situation, il est important de préserver les activités de projet de l'organisation.

Korchunov a attiré l'attention sur le fait que le Conseil de l'Arctique a toujours été une plateforme de dialogue dépolitisé. Les questions de sécurité militaire ne sont pas incluses dans le mandat de l'organisation.

"Les documents fondateurs et stratégiques du Conseil expriment clairement la nécessité de préserver l'Arctique en tant que territoire de paix, de stabilité et de coopération constructive. Et à cet égard, il est important de protéger ce format unique d'interaction de l'introduction de questions extrarégionales afin qu'il ne devienne pas leur otage", a commenté le diplomate.

La volonté de l'Occident d'empêcher la Russie de mener des activités de projet dans le monde atteint la limite de l'absurde. Au cours des 25 dernières années, l'Arctique a été une zone de paix et de dialogue. Pour de nombreux analystes, l'interaction des pays de cette région semblait plus que prometteuse.

Les membres du conseil parlent de l'importance de suivre les principes de base de l'organisation. En même temps, ils oublient l'essentiel. Le but de la collaboration dans l'Arctique n'est pas de résoudre les différends politiques. En outre, la stabilité et la coopération constructive énoncées dans les documents de l'organisation ne peuvent être atteintes dans une lutte constante pour la "loyauté" des opinions politiques.

Voix de l'Amérique

Les problèmes dans les relations entre la Russie et l'Occident dans l'espace arctique ont commencé il y a longtemps. En 2019, le conseiller américain à la sécurité nationale John Bolton a annoncé son intention d'augmenter la flotte de navires brise-glace dans la région. Les navires ont été mis en service toute l'année pour contrer la Russie et la Chine dans l'Arctique.

Contrer la "présence militaire russe croissante" est devenu un domaine d'intérêt clé pour l'Amérique. Les États sont à la traîne derrière la Russie en ce qui concerne le développement de l'Arctique. Bien sûr, cette situation ne leur convient pas.

En février 2022, le secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, Mikhail Popov, a annoncé la volonté des États-Unis de contester les droits légaux de la Russie dans l'Arctique. Washington prévoit d'obtenir un accès sans entrave aux ressources régionales et à la route de la mer du Nord. Selon M. Popov, ces objectifs américains seront atteints en déployant des destroyers américains équipés d'armes à missiles guidés dans la mer de Barents.

En mars, la secrétaire de l'armée américaine, Christine Wormuth, a déclaré lors d'une vidéoconférence sur la sécurité que le gouvernement américain travaillait activement au renforcement des capacités militaires dans l'Arctique. Elle a noté que ce territoire est d'une importance stratégique. En outre, des exercices avec les alliés peuvent être menés ici.

Les événements ci-dessus suggèrent que les États-Unis sont déterminés à dépasser la Russie et à se débarrasser de sa présence dans la région. Ce sont probablement les Américains qui ont pris l'initiative de suspendre les activités du Conseil de l'Arctique. Dans les conditions d'une opération militaire spéciale, c'est même pratique. Maintenant, la Russie est confrontée à la quasi-totalité du monde. Des sanctions contre l'État russe sont imposées par de nombreux pays. Il était difficile de trouver un prétexte plus efficace pour résister aux activités de la Fédération de Russie.

La position de la Russie

Yury Averyanov, premier secrétaire adjoint du Conseil de sécurité de la Russie, a déclaré en 2021 que l'Occident transforme de plus en plus "les questions environnementales en un outil de pression, de discrimination et de concurrence déloyale". Il a noté que les écologistes nous rappellent régulièrement la conservation des écosystèmes vulnérables de l'Arctique, qui sont situés juste à côté des installations stratégiques de la Russie.

Après le rejet des sept pays participant au Conseil de l'Arctique dans les négociations avec la Russie, le discours du président russe Vladimir Poutine a suivi. Le chef d'État a commenté la situation actuelle et a insisté pour que la mise en œuvre des projets dans l'Arctique ne soit pas retardée. Le chef d'État russe a également déclaré que le pays est prêt à coopérer dans ce domaine.

Dans le cadre de l'endiguement de la Russie dans la région, M. Poutine considère qu'il est particulièrement important de prêter attention au développement de projets sociaux, car de nombreux Russes vivent et travaillent dans les territoires arctiques.

Il est important de noter que la région arctique est importante pour la Fédération de Russie en termes stratégiques et économiques. Tout d'abord, cela est dû à la longueur du littoral qui borde l'Arctique.

Les experts du Bureau du projet de développement de l'Arctique affirment que la dépendance de la technologie à l'égard de l'économie occidentale a considérablement diminué au cours des huit dernières années. La crise ukrainienne, malgré les longues listes de sanctions contre la Russie, a contribué au développement de cette zone.

La position des libéraux russes et des représentants de la sixième colonne, qui estiment que sans l'aide d'autres États, la Russie ne sera pas en mesure de développer l'Arctique, est révélatrice de la rupture avec l'Occident.

Oleg Barabanov, professeur au département des relations internationales de la faculté d'économie mondiale et de politique mondiale de l'école supérieure d'économie de l'université nationale de recherche, directeur du programme du Valdai Club, a partagé ses hypothèses sur cette situation. Il estime que l'opération militaire spéciale en Ukraine et les sanctions qui en découlent auront un impact négatif sur le développement de l'Arctique. Selon lui, dans les conditions créées par l'Occident, la Russie devra développer son industrie nationale de manière indépendante. Par conséquent, le financement sera distribué différemment. Ces tendances peuvent entraîner une diminution de l'intérêt pour l'Arctique, car les projets dans la région ne constituent pas la principale priorité financière.

Le directeur de programme du club Valdai, Timofey Bordachev, estime que si des difficultés surviennent dans ce domaine, elles seront dues, avant tout, à l'insuffisance des capacités technologiques de la Russie. La solution pour sortir de cette situation sera d'attirer des partenaires alternatifs. La Chine peut aider dans ce domaine.

Mise en œuvre du projet

La Fédération de Russie met en œuvre de nombreux projets dans l'Arctique, malgré la confrontation avec l'Occident. Par exemple, le concours international "Arctic 2022" a débuté le 26 avril. Les participants présenteront les développements scientifiques, techniques et innovants visant à développer l'Arctique et le plateau continental. Les candidatures seront acceptées jusqu'au 5 août, les résultats seront résumés et les lauréats seront récompensés en septembre à Saint-Pétersbourg.

Une conférence sur la garantie d'un environnement urbain confortable, intitulée "L'Arctique est un territoire de développement", se tiendra également à la fin du mois de mai. L'événement aura lieu à Yakutsk. Des représentants du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, du ministère de la Fédération de Russie pour le développement de l'Extrême-Orient et de l'Arctique, de la Société pour le développement de l'Extrême-Orient et de l'Arctique, des chefs des régions de la zone arctique russe et des experts de premier plan y participeront.

Le thème principal de la prochaine conférence est de fournir un environnement urbain confortable pour améliorer le mode de vie et le bien-être de la population arctique.

Il est désormais beaucoup plus difficile pour la Russie de réaliser des projets avec la participation de partenaires internationaux. Les sanctions ont mis en péril une vaste coopération scientifique internationale avec la participation de scientifiques du monde entier, axée sur l'une des régions les plus sensibles aux effets négatifs du changement climatique.

L'expédition en Arctique a été organisée l'année dernière en coopération avec l'Institut polaire suisse. Soixante-dix scientifiques du monde entier sont montés à bord du brise-glace russe. De précieux échantillons de sol et de végétation ont été collectés pendant les travaux.

Dans le cadre de l'opération militaire en Ukraine, il y a eu un problème de livraison de matériel à l'étranger. À la fin de l'expédition, tous les échantillons collectés se trouvaient en Russie. Aujourd'hui, les scientifiques étrangers s'inquiètent de ne pas pouvoir interpréter les résultats de l'étude, qui sont cruciaux pour comprendre les conséquences du dégel rapide du permafrost arctique.

Selon Reuters, en raison de la situation actuelle en Ukraine, de nombreux projets impliquant des institutions scientifiques russes et occidentales ont été affectés et un certain nombre d'expéditions de recherche ont été reportées.

Alors, qu'est-ce qui est le plus important : la résolution des différends politiques ou le succès des activités conjointes dans l'Arctique ? Apparemment, pour l'Occident, la réponse est évidente. Seule la recherche dans le domaine de la fonte des glaciers et de l'amélioration de l'écosystème de la zone arctique est importante pour l'ensemble de la communauté mondiale. Obtenir des résultats positifs dans les plus brefs délais n'est possible qu'en écartant les différences et en unissant les forces.

L'opération militaire spéciale en Ukraine a donné à l'Occident une raison de rejeter la coopération avec la Russie dans l'Arctique. Bien que la Fédération de Russie continue d'investir dans le développement de la région, le régime de sanctions a menacé certains grands projets.

Il est évident que l'Occident continuera à essayer de "neutraliser" la Russie dans l'Arctique et d'y accroître son pouvoir. Toutefois, cela demandera beaucoup plus d'efforts que le "gel" du Conseil de l'Arctique et du régime de sanctions.

23 mai 2022

19:45 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, géopolitique, arctique, océan glacial arctique, russie, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La Russie souhaite que le transit par voies d'eau entre la mer Caspienne et la mer d'Azov reste ouvert toute l'année

La Russie souhaite que le transit par voies d'eau entre la mer Caspienne et la mer d'Azov reste ouvert toute l'année

Par Paul Goble

Source : http://moderntokyotimes.com/russia-seeks-to-keep-water-transit-between-caspian-and-azov-seas-open-year-round/

Publication : Eurasia Daily Monitor

La Fondation Jamestown

À l'heure actuelle, Moscou ne peut déplacer des navires, y compris les navires de la Flottille Caspienne, entre la mer Caspienne et la mer d'Azov que pendant environ huit mois de l'année en raison des faibles niveaux d'eau dans le canal Volga-Don. Cependant, en raison du désir du Kremlin de réintégrer et de dominer les anciennes républiques soviétiques au sud de la Russie, y compris l'Ukraine, et de pouvoir utiliser les navires de sa Flottille Caspienne non seulement contre l'Ukraine mais aussi en mer Noire et en Méditerranée, Moscou a maintenant annoncé des plans pour un effort majeur d'élargissement et d'approfondissement du canal. Ces améliorations permettraient aux navires de transiter par le canal Volga-Don 365 jours par an. Les responsables affirment que le projet de 10 milliards de dollars sera achevé en 2030. Et certains d'entre eux suggèrent que les entreprises chinoises joueront un rôle majeur dans cet effort, étant donné que les entreprises russes ne peuvent actuellement pas obtenir de soutien occidental et ne disposent pas de la capacité nationale pour mener à bien une entreprise aussi gigantesque.

Deux gestes importants, bien que largement négligés, ont été faits dans cette direction depuis que le président Vladimir Poutine a lancé l'opération à grande échelle de la Russie en Ukraine le 24 février. D'une part, les responsables russes ont annoncé il y a plusieurs semaines qu'ils poursuivraient les plans annoncés précédemment d'élargir et d'approfondir le canal Volga-Don pour permettre l'utilisation de la voie navigable toute l'année (Rossiyskaya Gazeta, 16 avril 2021 ; Casp-geo.ru, 21 avril 2021 et 6 mai 2022). Cela représente un retard par rapport aux plans antérieurs qui prévoyaient de terminer les travaux d'ici 2028. Pourtant, le fait que Moscou persévère, même dans un contexte de guerre et de renforcement des sanctions occidentales, souligne l'importance du trafic fluvial pour la Russie sur le plan économique, géopolitique et militaire (Casp-geo.ru, 27 septembre 2021). En outre, l'initiative semble marquer la fin de toute possibilité pour la Russie de construire un nouveau canal, encore plus coûteux, à travers le Caucase du Nord, comme beaucoup le réclamaient depuis longtemps dans cette région (voir EDM, 25 juin 2007 et 1er octobre 2010).

D'autre part, des représentants du groupe chinois CCCC Dredging Group sont venus en Russie à l'approche de cette décision pour discuter avec les gestionnaires d'Astrakhan du canal Volga-Don de la possibilité pour les entreprises chinoises de prendre part aux opérations de dragage pour élargir et approfondir cette voie navigable (Rosmorport.ru, 11 mars). Les responsables russes auraient été réceptifs. Et maintenant qu'il a été décidé de s'attaquer aux limitations du canal - une décision probablement motivée par des considérations de sécurité autant qu'économiques - il semble que la Chine deviendra un acteur majeur dans cet effort. Une telle coopération permettra à la Russie d'utiliser le canal non seulement pour promouvoir un rôle pour elle-même dans le commerce est-ouest de la Chine, mais aussi à des fins militaires et de sécurité. Dans ce dernier cas, même si le projet ne sera pas achevé avant un minimum de huit ans, toute amélioration du canal aidera en fin de compte la Russie à poursuivre sa rude campagne de pression contre l'Ukraine (voir EDM, 31 mai 2018, 27 novembre 2018, 13 avril 2021).

Les tâches auxquelles les entreprises russes et maintenant chinoises sont confrontées pour remettre en état le canal Volga-Don vieux de 70 ans sont énormes. Une grande partie de ses 101 kilomètres de long se remplit de limon, ce qui réduit continuellement la taille et le nombre de navires qui peuvent l'emprunter ; le canal est classé comme ayant une profondeur de 3,5 mètres tout au long de son parcours, mais à de nombreux endroits, la profondeur est bien inférieure à cela. Si quelque 6000 navires et péniches ont transité par lui l'année dernière, la plupart étaient de petite taille, et leur passage était ralenti par le grand nombre d'écluses qu'ils devaient franchir. Ces limitations de taille et de temps ont été particulièrement problématiques lorsque Moscou a voulu déplacer sa flottille caspienne pour faire pression sur l'Ukraine. Beaucoup des plus grands navires de cette flotte sont tout simplement trop grands pour effectuer le passage, ce qui les a laissés embouteillés dans la mer Caspienne (voir EDM, 26 mars 2019). En outre, le fait que le canal soit fermé au moins trois mois par an à cause de la glace signifie que la Russie devra construire ou acheter un grand nombre de nouveaux brise-glace pour qu'il reste ouvert. À son tour, cela limite sa capacité à déployer de tels navires dans la région arctique et l'Extrême-Orient russe, où les brise-glace sont encore plus nécessaires.

Maintenant que la Chine s'est impliquée, éliminant les obstacles posés par le manque d'investissements occidentaux, la reconstruction du canal Volga-Don devrait se poursuivre, bien que très probablement à un rythme plus lent que celui annoncé par Moscou. Néanmoins, si cet effort réussit, même en partie, la voie navigable intérieure sera en mesure d'acheminer le trafic de conteneurs à un coût bien inférieur à celui des chemins de fer de la région. Cela porterait atteinte aux projets ferroviaires soutenus par l'Occident et la Chine dans la région (voir EDM, 19, 20, 2022) et rappellerait que même en ce siècle, le trafic fluvial joue un rôle géo-économique et géopolitique important (voir Jamestown.org, 25 septembre 2020). En outre, non seulement il stimulera le trafic économique dans le sud, mais il permettra à la Russie d'atteindre deux objectifs. Premièrement, elle ouvrira une voie pour que la flottille de la Caspienne quitte cette mer et complète la marine russe, durement éprouvée, dans la mer d'Azov et la mer Noire. Et deuxièmement, il permettra l'intégration du trafic fluvial et des canaux dans le sud de la Russie dans les plans plus larges, souvent rejetés, de Moscou visant à utiliser ses fleuves et ses canaux au nord et à l'ouest pour projeter l'influence russe (voir EDM, 18 février 2020 et 13 mai 2020).

La Fondation Jamestown permet aimablement au Modern Tokyo Times de publier ses articles très estimés. Veuillez suivre et consulter le site Web de la Jamestown Foundation à l'adresse http://www.jamestown.org.

https://twitter.com/Jamestown - Tweets La Fondation Jamestown

16:54 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, actualité, politique internationale, don, volga, canal don-volga, mer d'azov, mer caspienne, mer noire, russie, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 22 mai 2022

Les tensions du vingtième siècle derrière le conflit Russie-Ukraine

Les tensions du vingtième siècle derrière le conflit Russie-Ukraine

Le rôle des États-Unis, le choc entre l'Ours et la Baleine tandis que l'Europe reste une "belle endormie"

par Giuseppe Del Ninno

Source: https://www.barbadillo.it/104453-le-tensioni-novecentesche-dietro-il-conflitto-russia-ucraina/

Le différend dans la mer d'Azov

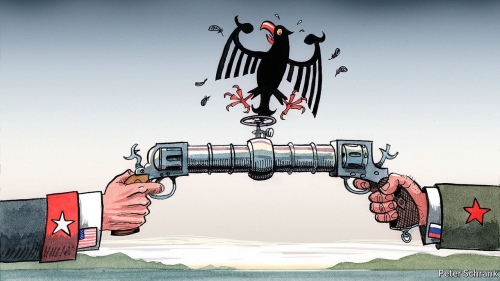

La guerre en Ukraine a fait remonter à la surface des mouvements souterrains ataviques, mais elle a aussi confirmé des tendances récentes; de plus, elle a fait exploser des contradictions qui couvaient déjà dans nos sociétés, par exemple en remaniant les distinctions entre la droite et la gauche, au point que les lecteurs de "Avvenire" et de "La Verità" se sont retrouvés sur des positions opposées à l'envoi d'armes en Ukraine, et donc dans le camp opposé à celui occupé par les lecteurs de "Il Giornale", "Corriere" et "Repubblica". Parmi les motions ataviques, il faut surtout compter l'opposition dynamique entre Terre et Mer, déjà théorisée par Carl Schmitt, qui l'a identifiée dans le conflit entre Rome et Carthage, sa première manifestation dans l'histoire ; or, les événements guerriers qui se déroulent à deux heures de vol de chez nous en représentent une variante typique.

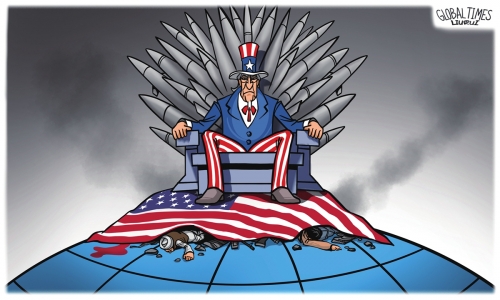

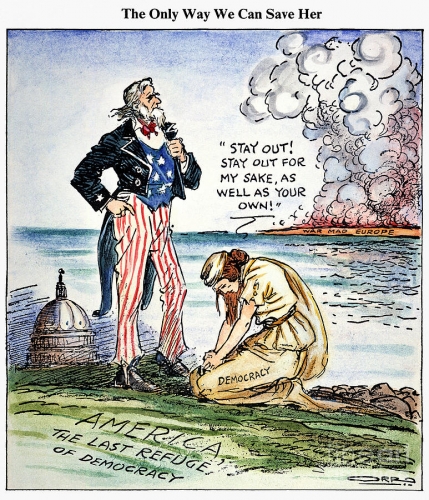

Ce n'est qu'avec l'avènement de l'arme nucléaire et l'extension à la planète entière du scénario sur lequel s'affrontent les nouveaux sujets en lutte pour le Pouvoir que s'est imposée la notion de "guerre par procuration", où les véritables protagonistes - l'un, les Etats-Unis, la baleine symbolique dans la métaphore de Carl Schmitt, l'autre le binôme russo-chinois, souvent dépeint comme un ours - choisissent des représentants théâtraux et tragiques de leurs intérêts respectifs, pour déclencher des conflits qui les impliquent le moins possible.

C'est un scénario que nous avons vu mis en scène depuis la guerre de Corée, avec les États-Unis directement engagés contre cette puissance régionale, mais en réalité contre la République populaire de Chine, comme ce fut également le cas au Vietnam. Dans la suite de l'histoire de ce vingtième siècle que l'on croyait "court", mais qui a étiré ses excroissances malignes jusqu'au vingt-et-unième, la superpuissance américaine a toujours été présente, soit à la première personne, soit comme leader de coalitions, sous le signe de cette "alliance atlantique" qui, par son nom même, souligne son appartenance à la catégorie "mer" : avant l'Ukraine, nous en avons eu un avant-goût en Syrie.

Dès lors, l'opposition réactivée entre cet ours et cette baleine, qui une fois de plus - après Belgrade et le Kosovo, autres exemples récents - a choisi l'Europe comme lieu de cette conflictualité représentative, atavique et tragique, ne doit pas surprendre. À nos yeux, ce sont donc moins les causes occasionnelles du conflit - que l'on veut de manière simpliste faire remonter et réduire à l'invasion russe de l'Ukraine - qui comptent que ces funestes tendances souterraines que nous avons mentionnées. Avec un minimum de prévoyance et de mémoire historique, le conflit, avec son cortège sanglant de mort et de dévastation, aurait pu être évité.

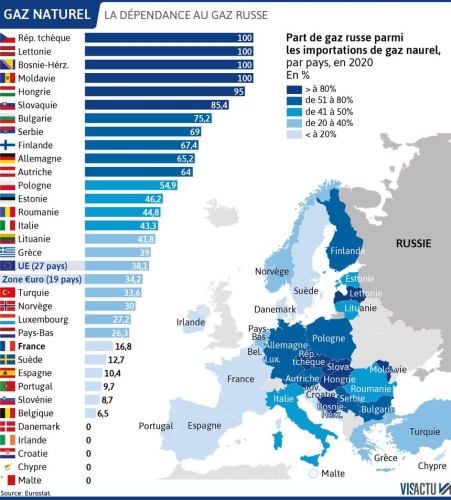

Quant au rôle évanescent de l'Europe, dans son pâle avatar qu'est l"Union européenne", nous sommes toujours dans le déjà vu: le chimérique "empire de 400 millions d'hommes" rêvé par des légions de politiciens et de penseurs d'orientations les plus diverses, de De Gaulle à Schumann en passant par Jean Thiriart, a ressemblé dès son origine à l'empire byzantin en déclin, destiné à être avalé par la jeune puissance islamique, dans ses diverses configurations impériales. Il n'est pas nécessaire d'en dire trop sur son asservissement à l'OTAN, le bras militaire de l'Hégémonie atlantique: même dans notre propre pays en lambeaux, après l'unanimité initiale pour défendre le pays envahi, des réserves et des distinctions sont émises, presque de tous les côtés de l'échiquier politique, et des questions sont posées sur les intérêts réels des acteurs en jeu. En effet, les Etats-Unis ne cachent pas leur intention fondamentale, qui ne consiste pas tant en un changement de régime qu'en l'usure de la puissance russe jusqu'à son déclassement économique, militaire et politique, jeu, qui plus est, qui se jouerait sur un théâtre éloigné de leur territoire; tandis qu'en Europe - notamment dans certaines de ses composantes comme l'Allemagne et l'Italie, qui dépendent de l'ours russe sur le plan de l'énergie - l'idée d'un éventuel élargissement et prolongement du conflit ne répond à aucune stratégie géopolitique cohérente et rationnelle.

Et à propos de l'Italie, il est à peine utile de noter l'inversion accessoire du rapport Gouvernement-Parlement, ce dernier étant appelé uniquement et de plus en plus rarement à ratifier les choix de l'Exécutif. Ce n'est que lorsqu'il s'est agi d'éviter la dissolution des Chambres - et le résultat défavorable probable d'élections anticipées pour les détenteurs du pouvoir depuis des décennies - que la nature de notre pays en tant que république parlementaire a été invoquée, avec l'assentiment "alimentaire" de nombreux députés et sénateurs, craignant de perdre prématurément leurs salaires et indemnités.

Il y a ensuite un aspect de cette guerre qui, s'il ne s'agissait pas d'un événement tragique, prêterait à sourire, à savoir la connotation "légaliste" de chaque initiative: la Russie de Poutine - et non le peuple russe, s'empresse-t-on de préciser - doit être punie pour avoir violé le droit international avec son "opération spéciale". D'ailleurs, l'une des conséquences de ce conflit se répercute sur l'utilisation des mots: ce n'est pas la guerre, mais précisément une "opération spéciale", et ce n'est pas la reddition du bataillon Azov, mais l'évacuation; ou bien on utilise des périphrases, pour ne pas définir comme "co-belligérants" ou "alliés" ceux qui fournissent des armes à l'une des parties en conflit. Mais quand la politique du pouvoir a-t-elle jamais adhéré aux règles du droit international? La diplomatie du XIXe siècle appelait déjà les traités "chiffon de papier"...

La guerre entre la Russie et l'Ukraine

Et maintenant, il suffirait de rappeler qu'aucune des guerres après 45 n'a été déclarée selon ces règles; sans parler de l'action de l'"intelligence" adverse et de l'organisation des différents "coups d'État": ces arguments suffiraient à démasquer "avec quelles larmes et avec quel sang" s'écrivent chaque politique impériale, chaque relation conflictuelle entre États. Ne parlons pas de la prétention de qualifier de "génocide" les massacres inévitables de tout conflit et d'invoquer les tribunaux internationaux pour frapper les perdants (mais on se garde bien d'appeler la République populaire de Chine à la barre, ne serait-ce que pour établir une responsabilité, dont les contours commencent à se dessiner, à l'égard de cette pandémie dans laquelle nous nous débattons encore). Malheureusement, nous avons vu des génocides au sens strict du terme, et ils n'avaient rien à voir avec ce qui se passe entre Lviv et Kharkiv, entre Kiev et Odessa : il suffit de penser au massacre des Amérindiens, à la persécution des Arméniens et, surtout, à l'Holocauste, pour comprendre ce que signifie le mot "génocide".

Parmi les dégénérescences de la culture "occidentale", en bref, il y a l'intention louable d'encadrer le conflit récurrent entre Léviathan et Béhémoth dans les catégories du droit, pour tenter de l'exorciser; mais le Mythe et la Technologie, qui donnent corps et âme à la Politique, ne se laissent pas gouverner par l'Économie et l'Éthique (en fait, en ce qui concerne ces dernières, les vainqueurs se posent toujours en gardiens et protecteurs de la Morale Unique). Et bien sûr, le corollaire du Droit - ou son incontournable contrepartie - est la Démocratie, que l'Hégémonie atlantique voudrait imposer au Globe entier, avec le fracs de ses bombes et l succession des coups d'Etat qu'elle organise ; une catégorie de la Pensée grecque transplantée outre-mer et exquisément européenne, qui s'est affinée au cours des millénaires et qu'elle voudrait maintenant imposer à des portions de la planète comme un corps étranger à ces cultures disparates. Dans le conflit russo-ukrainien, il y a aussi le recouvrement hypocrite des intérêts géopolitiques par des arguments de principe vertueux. Malheureusement, si notre Europe est la Belle au bois dormant du conte de fées, il n'y a pas de prince charmant à l'horizon prêt à la réveiller avec son baiser salvateur.

Giuseppe Del Ninno

10:31 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, russie, ukraine, affaires européennes, politique internationale, géopolitique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 21 mai 2022

Préparatifs pour un nouveau monde : à propos de la "transformation structurelle" de l'économie russe

Préparatifs pour un nouveau monde : à propos de la "transformation structurelle" de l'économie russe

par Alessandro Visalli

Source : https://www.ariannaeditrice.it/articoli/preparativi-di-un-nuovo-mondo-circa-la-trasformazione-strutturale-dell-economia-russa

Giovanni Arrighi décrit le revirement des années 1980, dont les porte-drapeaux étaient Ronald Reagan aux États-Unis et Margaret Thatcher en Grande-Bretagne, qui a re-discipliné les travailleurs occidentaux (dont le revenu réel stagne depuis lors [1]) et a été l'effet d'une longue chaîne de causes et de conséquences dont le point central est la décolonisation, dans le contexte de la lutte hégémonique entre l'Est et l'Ouest. La crise des profits et de la compétitivité des biens occidentaux, déclenchée par la modification des termes de l'échange, notamment de certains produits clés (principalement l'énergie), a ensuite entraîné un déséquilibre fondamental de la balance des paiements et de la fiscalité. Ce déséquilibre a été aggravé par les politiques de compensation, visant à sauver le grand capital tout en essayant de préserver la paix sociale, qui se sont accumulées tout au long des années 1960 et 1970, pour finalement atteindre un point de rupture. Puis, avec la dévaluation du dollar (et de la livre sterling) en 1969-73 et la rupture de la parité avec l'or en 1971, un jeu de passe-droit mutuel entre alliés s'est mis en place. Un jeu pour savoir qui finirait par payer pour la crise. C'était notre tour.

Pour éviter la destruction du capital, ils se sont réfugiés dans leur "quartier général", c'est-à-dire les marchés financiers, en essayant de multiplier leurs profits sans passer par la production. Mais, comme l'écrit Arrighi dans Adam Smith à Pékin, de cette façon, en fin de compte, "les États-Unis sont passés du rôle de principale source de liquidités et d'investissements directs étrangers du monde qu'ils avaient joué pendant les années 1950 et 1960, à celui de principale nation débitrice et de puits de liquidités qu'ils n'ont pas abandonné depuis les années 1980" [2]. Ils ont ainsi obtenu les résultats de la fin du millénaire : la défaite de l'URSS et la disciplination du Sud. Les marges de production ont été recréées par la destruction et l'incorporation subalterne de l'industrie du bloc soviétique, qui était en concurrence sur les marchés du Sud ; puis par la récession et l'élargissement des chaînes de production pour occuper l'espace qui s'était ouvert ; enfin, ces événements ont liquidé l'État providence et reconstitué l'armée de réserve industrielle ; les crises financières et de la dette qui se sont répétées tout au long des années 1980 et 1990 ont créé l'espace pour imposer l'ouverture des marchés au capital spéculatif et industriel [3]. Certains ont appelé ce modèle, qui se creuse constamment sous ses propres fondations, la "Grande Modération" [4].

Ce qui s'est passé dans ce tournant des années, et qui a finalement produit le bouleversement des années 1980-1990, a révolutionné l'ensemble de la société. La direction et la qualité de la consommation ont changé, passant d'un arrangement qui était tiré par la consommation de masse à un arrangement tiré par la consommation "distinctive". L'hégémonie de la classe sociale "aisée", qui exhibe sa consommation en en faisant un élément de son prestige, de sa légitimité à diriger et de sa propre qualité morale, a pris le relais de la précédente semi-hégémonie "populaire". Le procédé a trouvé ses chantres et ses détracteurs [5], mais il était pratiquement irrésistible. Il s'agissait d'une nouvelle Belle Époque basée sur un mécanisme qui, à la base, était sous-tendu par une anticipation continue de l'avenir, c'est-à-dire par une expansion constante des structures financières et donc de la dette, et qui, selon Arrighi, aurait pu conduire à long terme à un "nouvel effondrement systémique" (et en fait beaucoup plus proche, puisque Adam Smith à Pékin est sorti de presse en 2007). En bref, un modèle a été affirmé dans lequel la réduction de la concurrence dominait grâce à l'extension des relations client-fournisseur "captives", fondées sur l'association de monopoles et de monopoles, et l'interconnexion internationale pour échapper aux régimes réglementaires ou les arbitrer [6]. Il s'agit du modèle Walmart des années 1990, sur la base duquel, généralisé, le modèle de la "gig economy" [7] et d'"Amazon" [8] s'imposera dans le nouveau millénaire. Et un renversement complet de la façon dont la société est régulée.

Tout cela touche à sa fin et reste désormais à l'état de fantôme.

Mais, bien sûr, ce qui se passera dans les mois et surtout les années à venir ne peut être que conjecturé. Pour développer ces conjectures, commençons par une interprétation: l'accumulation de capital, dont dépend très étroitement la stabilité politique (à la fois "en haut", en tant que consentement des classes dirigeantes, et "en bas", en tant qu'accès aux ressources des classes subalternes via le travail) dans notre système, est étroitement liée à l'exploitation des dissemblances que le système cultive. Ou, pour le dire autrement, le mouvement du capitalisme génère toujours une dialectique spatiale qui est liée de manière interne à la lutte des classes. Le jeu consiste à toujours chercher de nouveaux débouchés exploitables pour les surplus de capital et de travail qui sont continuellement générés, sans les redistribuer. Pour que les nouveaux débouchés donnent lieu au processus complet d'exploitation du capital (investissement-production-réalisation), une certaine stabilité et, en même temps, un certain contrôle de la part de l'investisseur doivent être présents au moins jusqu'à l'achèvement du cycle de production-réalisation. Lorsque le capital investi traque les opportunités d'investissement en dehors de sa propre zone de contrôle, il doit d'abord l'étendre d'une manière ou d'une autre. C'est ainsi que sont déterminées les formes de dépendance, même réciproques (en fait, toujours réciproques).

Si l'on se place du point de vue des processus dits de "développement" (c'est-à-dire de la croissance des dotations matérielles et immatérielles, de leur capacité à travailler ensemble et à générer une plus grande efficacité totale des facteurs de production [9]), il faut reconnaître que ceux-ci ne sont pas auto-équilibrés et qu'ils ne dépendent pas essentiellement du simple fait des investissements ou de la disponibilité des technologies [10]. Au contraire, lorsque les investissements sont déséquilibrés par rapport aux caractéristiques de la situation locale, ils provoquent plus souvent la fragilité et la dépendance, notamment lorsqu'ils sont proportionnés aux marchés étrangers ou contrôlés par des centres de pouvoir étrangers [11]. La dynamique d'investissement entraîne souvent une concentration des ressources dans quelques localités émergentes et des "effets de reflux" (positifs, en termes de revenus, ou négatifs, en termes d'épuisement) depuis celles d'origine. Généralement selon une dynamique causale circulaire et cumulative.

L'instabilité potentielle que ces dynamiques complexes génèrent, déterminée par la fluidité du capital (une caractéristique intrinsèque du capital et historiquement entravée par le pouvoir étatique), est tenue en échec par divers mécanismes d'absorption et d'utilisation des surplus et, surtout, par l'organisation internationale et la hiérarchie des nations. C'est-à-dire par un réseau complexe de relations d'exploitation, également créé par le contrôle du capital excédentaire, de son emploi et de sa rémunération. La création et l'exploitation des écarts sont donc une caractéristique inéluctable du capitalisme [12]. Des écarts qui peuvent certes être lus comme caractéristiques d'une stratification fonctionnelle interne aux différents pays, mais aussi de l'exploitation d'un territoire sur un autre.

Ce qu'il faut faire, par conséquent, pour dominer l'instabilité intrinsèque du capitalisme, c'est, du côté des puissances qui entendent dominer leur propre destin, de projeter leur capital, leur technologie et leurs normes, ainsi que leur main-d'œuvre à tous les niveaux (en particulier au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau des cadres), dans des zones contrôlables, dans lesquelles il existe des lacunes et des ressources à mettre "au travail" afin de créer des formes de développement dépendant. Des formes de développement, c'est-à-dire capables de consolider les économies subalternes qui sont empêchées par la domination politique d'activer des mécanismes causaux cumulatifs qui pourraient un jour revenir en tant que concurrents (lorsque cela échoue, par exemple les États-Unis par rapport à la domination britannique, ou l'Allemagne et le Japon par rapport à la domination américaine, il y a une transition hégémonique ou son risque). Un développement dans lequel les bénéfices, en d'autres termes, sont appropriés et transférés (également grâce à des termes de l'échange appropriés [13], plus ou moins imposés) et empêchés de se transformer en capital local.

C'est la géopolitique du capitalisme.

C'est donc l'enjeu du Grand Jeu Triangulaire qui se joue entre les Etats-Unis (mais aussi sa fidèle vassale l'Europe), la Russie et la Chine. La troisième a longtemps été cultivée comme une zone d'investissement pour les surplus de production occidentaux, principalement américains, et les capitaux à la recherche de rendement. Mais la Russie est également un terrain de chasse depuis les années 1990. Cependant, les choses ne se sont pas passées comme l'Occident l'aurait souhaité, car le circuit de l'exploitation et du contrôle, c'est-à-dire le cercle de la dépendance, ne s'est jamais fermé complètement. Les économies russe et chinoise ne sont pas devenues subalternes, et les quelques agents qui ont transmis le contrôle par le biais de leur propre relation avec l'Occident ("entrepreneurs" ou "oligarques", comme on les appelle habituellement) ont, ces dernières années, été ramenés sous le contrôle de la logique étatique, souvent par des moyens peu glorieux. C'est en cela que réside, à y regarder de plus près, l'accusation de "totalitarisme" portée par les libéraux (un régime qui ne laisse pas les entrepreneurs libres est toujours "totalitaire", pas un régime qui asservit les citoyens mais dans lequel le capital circule librement et fait ce qu'il veut, le "paradoxe de l'Arabie saoudite" trouve ici son sens rationnel). Comme c'est souvent le cas, une formule ne semble irrationnelle ou contradictoire que parce qu'elle laisse ses hypothèses implicites, et la formule libérale a pour hypothèse indéfectible que c'est le capital, et pour lui son propriétaire, qui est "libre".

Face à cette faute inexcusable se déplace toute la machine de destruction de l'Occident. La plus formidable que l'humanité ait jamais vue. Une destruction idéologique, morale, culturelle et, bien sûr, matérielle. L'objectif est simple et nécessaire, il s'agit de forcer l'économie des pays déraisonnablement "fermés" à laisser le contrôle interne des investissements être complètement abandonné, à ce que les termes de l'échange soient choisis "par les marchés" (c'est-à-dire que les matières premières soient vendues au prix choisi par l'acheteur et dans la devise qu'il préfère). C'est tout. Bien sûr aussi que les meilleures ressources intellectuelles continuent d'aller dans les universités occidentales, de travailler pour les entreprises occidentales, et que les plus simples et les plus abondantes émigrent au service. Pour cela, il est également nécessaire de briser l'esprit, de montrer qu'ils doivent être heureux d'apprendre du phare de l'humanité comment être dans le monde. Heureux et admiratif d'apprendre la démocratie, la justice, le bien et la vraie vie auprès des maîtres.

C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est pourquoi, à maintes reprises, le Kremlin nous avertit qu'un monde sans la Russie ne vaudra pas la peine d'exister et que, s'ils y sont contraints, ils le détruiront. C'est certainement emphatique, mais ce que l'Occident collectif veut, c'est effectivement leur mort. La mort en tant que nation et en tant que civilisation, et l'occupation en tant que zone économique, la servitude pour ses habitants. Il ne peut y avoir de souveraineté sans indépendance économique et, d'autre part, il ne peut y avoir de processus d'accumulation stable sans contrôle des espaces inégaux.

Ce qui se passe aux confins de la Russie est donc le siège nécessaire, du point de vue américain, pour contrôler le grand espace russe : le menacer et le forcer à s'ouvrir, lui imposer le choix des clients et des destinations de ses produits (et donc le prix) ; restreindre et dominer sa monnaie et ses entrepreneurs ; enfin, le plonger dans une crise économique, sociale et politique. L'éliminer en tant que grande puissance.

La même chose arrivera, arrive déjà, à la Chine.

Nous savons comment la Russie a répondu militairement à ce défi existentiel, certainement de manière cynique et peut-être imprudente. La façon dont elle a réagi au niveau de la lutte monétaire (une grande partie du défi), nous l'avons également vu dans l'extension des accords "goods-to-ruble" jusqu'à présent réussis [14]. À long terme, cette contre-offensive a le potentiel d'acculer le dollar et, avec lui, la domination américaine.

Mais à moyen terme, l'économie russe a un problème de rétrécissement des débouchés du commerce extérieur. Cela touche un pays apparemment sain, constamment en excédent commercial (avec 45 milliards d'exportations historiques et 24 milliards d'importations), avec des investissements étrangers positifs (à hauteur de 12 milliards) et très peu de dette extérieure (0,4 milliard), un PIB de 1,4 trillion, un taux d'emploi de 71% et un chômage de 4%. Mais c'est aussi un pays aux différences géographiques énormes, gigantesque et avec des zones très pauvres, un revenu moyen par habitant très bas et une population de 145 millions de personnes, donc fortement dépeuplée dans la partie asiatique, dans laquelle ne vit que 23% de la population bien qu'elle soit la plus grande zone.

Comme nous l'avons vu [15], la Banque centrale russe a déclaré que le pays devra passer par une phase de changements structurels majeurs afin de réduire davantage la dépendance vis-à-vis de l'Occident et de permettre la déconnexion. Dans un article récent d'Anastasia Bashkatova [16], la transformation structurelle que la Banque centrale appelle de ses vœux est décrite comme le passage d'un modèle axé sur les exportations (celui de la "Grande Modération" des trente dernières années) à un modèle dans lequel la demande intérieure stabilise le pays. Il s'agit évidemment d'une tâche énorme pour laquelle il faudra des années. Il faudra : restructurer le marché du travail ; changer les secteurs de pointe ; mettre en œuvre ce que l'on a appelé une "double circulation" en Chine. La Banque centrale a prévenu que cela devra impliquer une forte redistribution entre les industries et les professions, ainsi qu'entre les zones économiques géographiques. De nombreux employés de haut niveau des multinationales étrangères perdront leur emploi et devront se délocaliser, tandis qu'il y aura vraisemblablement plus de travail aux niveaux moins sophistiqués. Malgré cela, pour que l'économie se restructure, la masse salariale totale devra augmenter afin de faire croître la demande intérieure.

Le modèle néo-libéral fonctionne exactement à l'inverse. Elle maintient la demande intérieure comprimée, afin de protéger les profits industriels, et recherche la capacité de dépense nécessaire pour assurer la réalisation des biens d'équipement à l'étranger dans une lutte à somme nulle impitoyable. C'est là que réside sa "liberté".

Le pari russe est donc de pouvoir se rabattre sur le modèle inverse, évidemment avec la Chine et de nombreux partenaires. Un modèle qui stabilise son cycle d'appréciation et de reproduction du capital en s'appuyant essentiellement sur le marché intérieur, des salaires élevés et stables, une classe moyenne en hausse. Évidemment, cela inclut un certain contrôle des flux de capitaux et une réticence à être contrôlé de l'extérieur. C'est là que la tradition du pays vient à la rescousse, à savoir la capacité cultivée à l'époque soviétique d'assurer un "large filtrage des projets, en tenant compte des nouvelles circonstances", afin de garantir en fin de compte une augmentation de la productivité totale des facteurs, l'acquisition de nouvelles connaissances, de nouvelles technologies et le développement du capital humain.

Pour le directeur du Centre de mécanique sociale, Mikhail Churakov, il est donc nécessaire de créer l'infrastructure de base, d'assurer la participation, de combler le fossé entre la métropole et les zones rurales intérieures, de garantir un système de commande et de contrôle efficace et de soutenir l'innovation scientifique.

En bref, retour à la programmation économique, sinon à la planification.

Notes:

[1] - Voir, par exemple, le billet " Lawrence Mishel, 'The mismatch between productivity growth and median incomes' ", Tempofertile, 23 novembre 2013 ; " Conflits distributifs et travail : passé et avenir ", Tempofertile, 21 septembre 2015 ; " Mc Kinsey & Company, 'Poorer than Parents ? Des revenus plats ou en baisse dans les économies avancées", Tempofertile, 20 juillet 2016."

[2] - Giovanni Arrighi, "Adam Smith à Pékin", Feltrinelli, 2007, p. 165.

[3] - Ce résumé se réfère à ce qui est écrit dans Alessandro Visalli, "Dépendance", Meltemi 2020, pp. 394 et s. Un résumé dans ce billet, "Dépendance", Tempofertile, 4 novembre 2020.

[4] - Voir le billet " Les compromis sociaux, la 'Grande Modération' ", Tempofertile, 8 mai 2015.

[5] - L'un des plus importants est Pier Paolo Pasolini, dont il a écrit "Scritti corsari", Garzanti, Milan 1975, et "Lettere luterane", Garzanti, Milan 1976, mais aussi C. Lasch, "La ribellione delle élite", Feltrinelli, Milan 1995.

[6] - Pour une lecture très intéressante qui fait usage de ce concept, voir O. Romano, "La libertà verticale. Come affrontare il declino di un modello sociale", Meltemi, Milan 2019.

[7] - Voir l'article "Gig Economy ou Sharing Economy ? Della generalizzazione del Modello piattaforma ", Tempofertile, 16 février 2016 ; " Benedetto Vecchi, 'Il capitalismo delle piattaforme' ", Tempofertile, 20 janvier 2018.

[8] - Voir ce billet, "Amazon et son monopole", Tempofertile, 22 octobre 2017.

[9] - C'est-à-dire, en paraphrasant la définition succincte de Hirschman, au problème de savoir comment une chose ne conduit pas à une autre (par exemple, un investissement dans une centrale électrique et un port ne conduit pas au développement industriel et donc à une augmentation du niveau de vie général).

[10] - Pour une hypothèse contraire, voir R. Solow, Technical Change and the Aggregate Production Function, dans "Review of Economics and Statistics", vol. 39, no. 3, 1957, pp. 312-320. Selon son analyse initiale, à long terme, la croissance ne dépend pas des machines, mais de la technologie. En calculant la croissance par travailleur aux États-Unis, Solow a estimé que pas moins de sept huitièmes dépendaient de la technologie. L'accent mis sur la productivité du travail, dont on déduit la dotation en biens et services par habitant et que l'on fait coïncider avec la croissance, permet de réaliser que la simple croissance du nombre de machines par travailleur est sujette à des rendements décroissants (je ne peux pas mettre la main sur plus d'une machine à la fois). Il s'ensuit, dans les résultats proposés, que les revenus des usines et des machines constituent une part mineure du PIB (environ un tiers), un fait qui se vérifie à peu près des années 1950 aux années 1980. En raison des rendements décroissants, la simple augmentation des machines n'était pas le chemin de la croissance (c'est la "surprise" de Solow), et donc l'épargne ne soutient pas la croissance. Ce qui l'est, c'est le progrès technique. C'est simplement parce que l'évolution technologique permet d'atteindre un niveau de production plus élevé avec la même quantité de travail. La recherche de directions causales simples, modélisées mathématiquement, l'une des spécialités de Solow, l'a conduit, même dans son influent ouvrage ultérieur, à conclure que le progrès technique avait lieu pour des raisons non économiques, puisqu'il dépendait de l'avancement des connaissances scientifiques (voir R. Solow, Growth Theory : An Exposition, Oxford University Press, 1987).

[11] - Par exemple, selon le point de vue de Myrdal, fondé en partie sur d'importantes recherches de terrain sur la discrimination dans le sud des États-Unis (voir G. Myrdal, Il valore nella teoria sociale, Einaudi, 1966 (éd. or. 1958), contrairement aux modèles optimistes de l'économie (par exemple les conséquences de celui de Solow), le jeu des forces du marché laissé à lui-même conduit à la croissance continue des inégalités. Comme il l'écrit : "Si les choses étaient laissées au libre jeu des forces du marché sans intervention de la politique économique, la production industrielle, le commerce, la banque, l'assurance, le transport maritime, presque toutes ces activités économiques qui, dans une économie en développement, tendent à produire une rémunération supérieure à la moyenne - et en outre la science, l'art, la littérature, l'éducation, la haute culture en général - seraient concentrées dans certaines localités et régions, laissant le reste du pays plus ou moins stagnant. Myrdal, Théorie économique et pays sous-développés, Feltrinelli 1959 (éd. ou. 1957).

[12] - Voir aussi le billet, "Immanuel Wallerstein, 'Après le libéralisme'", Tempofertile 11 mai 2022.

[13] - Les "termes de l'échange" sont définis comme le rapport entre l'indice des prix à l'exportation d'un pays et son indice des prix à l'importation. Du point de vue du pays dans son ensemble, il représente la quantité d'exportations nécessaire pour obtenir une unité d'importations. Ainsi, le prix entre deux biens (ou d'un bien et d'un autre par rapport à une unité de mesure commune, par exemple une monnaie acceptée au niveau international comme le dollar) est relatif aux relations de pouvoir qui sont déterminées sur le "marché" et qui dépendent de nombreux facteurs, pas tous économiques. Par exemple, si un pays a un excédent de vin, s'il s'est spécialisé uniquement dans la production pour l'exportation, par exemple de Porto, et que le seul grand marché "libre" sur lequel il peut vendre son produit est la Grande-Bretagne, il devra accepter le prix déterminé par les grossistes anglo-saxons, qui ont le monopole de l'accès au marché, même s'il est un peu plus élevé que son prix de production, l'alternative étant de remplir ses entrepôts et de ne pas avoir l'argent pour acheter, au prix à nouveau déterminé par les commerçants étrangers, en tant que détenteurs d'un monopsone (soutenu par des traités et, le cas échéant, des canonnières), et à la limite de leur capacité de dépense. L'effet est qu'un pays ayant une souveraineté très limitée (l'ayant perdue sur les champs de bataille) s'appauvrit progressivement. Tout cela disparaît dans des formules simplifiées, dans la puissance des mathématiques, et dans les mots ailés de David Ricardo. L'hypothèse, fondamentale pour la discipline de l'économie internationale, selon laquelle le "libre-échange" est toujours mutuellement bénéfique, est, selon les mots de Keen, "une erreur basée sur un fantasme". Cette théorie ignore directement la réalité, connue de tous, selon laquelle lorsque la concurrence étrangère réduit la rentabilité d'une industrie donnée, le capital qui y est employé ne peut pas être magiquement "transformé" en une quantité égale de capital employé dans une autre industrie. Au lieu de cela, il se met normalement à rouiller. En bref, ce petit apologue moral de Ricardo est comme la plupart des théories économiques conventionnelles : "net, plausible et faux". C'est, comme l'écrit Keane, "le produit de la pensée de salon de personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans les usines que leurs théories économiques ont transformées en tas de rouille."

[14] - Voir "Qui a tué le cerf ? A propos de la guerre entre l'argent et les matières premières", Tempofertile 25 avril 2022.

[15] - Voir "A propos du rapport de la Banque de Russie à la Douma : déconnexions et fin du système-monde occidental", Tempofertile, 22 avril 2022.

[16] - Anastasia Bashkatova, " La Russie aura sa propre voie économique, mais avec des rebondissements chinois " (У России будет свой экономический путь, но с китайскими поворотами, Nezavisimaya Gazeta), 12 mai 2022.

13:00 Publié dans Actualité, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, chine, états-unis, économie, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Contre-sens irlandais

Contre-sens irlandais

par Georges FELTIN-TRACOL

Le jeudi 5 mai 2022, en même temps que les élections locales en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles, les électeurs renouvelaient les 90 sièges de l’Assemblée d’Irlande du Nord. Cette institution constitue un rouage essentiel dans la pacification des esprits après trente ans de conflit (1968 - 1998). Au cours de ces trois décennies d’agitations et d’oppression de la communauté catholique, l’Ulster devint un terrain fertile d’application des stratégies militaires de maintien de l’ordre.

Les troubles cessèrent avec les « Accords du Vendredi Saint » signés le 10 avril 1998 à l’initiative du Premier ministre britannique, le travailliste Anthony Blair. Aidé de son homologue de la République d’Irlande, il força les protestants loyalistes et les républicains catholiques à se partager le pouvoir. L’Assemblée d’Irlande du Nord investit, approuve les actes et contrôle un gouvernement territorial bicéphale. Représentant chacun leur communauté confessionnelle, le Premier ministre et le vice-Premier ministre disposent des mêmes prérogatives. Depuis un quart de siècle, un protestant détient la première fonction et un catholique la seconde. En 2006, l’Accord de Saint-Andrews provoqua une séisme politique : les ennemis jurés du DUP (Parti unioniste démocratique) et du Sinn Féin (« Nous mêmes ») décidèrent de coopérer. Cette parité confessionnelle procède d’abord des accords de 1998, puis ensuite du mode de scrutin qui combine la proportionnelle et le scrutin majoritaire uninominal à un tour. Le « système de Hare » impose le scrutin à vote unique transférable. Les électeurs classent selon leur préférence tous les candidats. Ceux qui recueillent le moins de suffrages sont écartés et leurs votes sont attribués aux autres candidats. Certes, bien plus long, le dépouillement est fastidieux. Il donne cependant une chambre assez représentative.

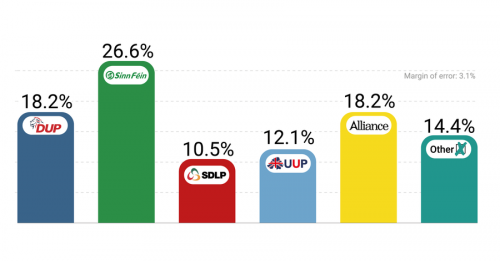

Il est probable que le prochain Premier ministre d’Irlande du Nord soit une catholique, à savoir la vice-présidente du Sinn Féin Michelle O’Neill. Une grande première ! En effet, avec 29 %, soit un point de plus, le Sinn Féin obtient 27 sièges. Le DUP n’en remporte que 25, ne fait que 21,4 % et perd 6,7 points. Une partie non négligeable de son électorat a privilégié la TUV (Voix unioniste traditionnelle) qui passe en cinq ans de 20 523 votes à 65 788, soit 7,6 % et un gain de cinq points. La TUV n’a toutefois qu’un seul élu. Les formations modérées, parrains des accords du Vendredi Saint conclus sous l’égide de l’Union pseudo-européenne, reculent encore. Avec neuf sièges, le Parti unioniste d’Ulster obtient 11,1 % et perd près de deux points. Le Parti social-démocrate et travailliste maintient ses 8 sièges malgré une régression de 2,9 points (9 %). Mouvement populiste d’extrême gauche, « Le peuple avant le profit », réunit 1,15 % et garde son unique siège. En revanche, l’Alliance qui rejette le critère structurant conflictuel entre catholiques et protestants réalise 13,5 %, soit 4,5 points de plus et remporte 17 sièges. Ce succès traduit la lassitude des nouvelles générations qui n’adhèrent plus aux clivages religieux. Il s’explique aussi par l’apparition d’Irlandais d’origine immigrée souvent musulmans. Ces deux données sont à prendre en considération pour les décennies à venir.

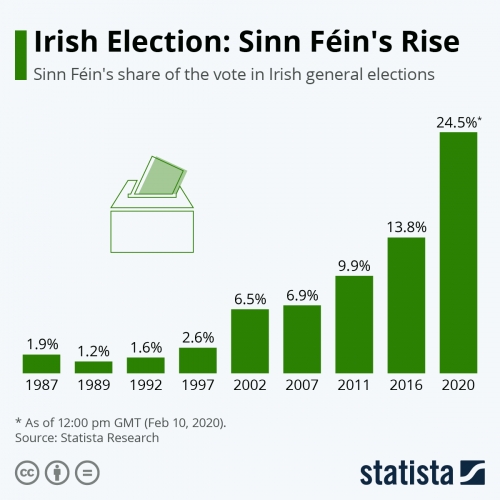

Il ne faut pas se réjouir de cette élection. Longtemps vitrine politique de l’IRA (Armée républicaine irlandaise), le Sinn Féin agit tant au Nord qu’au Sud de l’île. Vainqueur en Ulster, il compte déjà quatre sénateurs et 37 députés dans la République d’Irlande dont il incarne l’opposition officielle à la coalition ministérielle centriste. Né en 1970, à l’occasion de dissensions au sein des groupes paramilitaires républicains, l’actuel Sinn Féin n’est pas l’héritier direct de son homonyme du début du XXe siècle.

Très tôt, ce mouvement s’inscrit dans la gauche radicale. Son seul député européen siège aux côtés des élus grecs de Syriza, espagnols de Podemos et de La France Insoumise dans le groupe de la Gauche unitaire européenne – Gauche nordique verte. Le Sinn Féin a dénoncé les régimes militaires d’Amérique du Sud, critiqué l’apartheid en Afrique du Sud et soutenu la cause palestinienne. Lors de la crise des sans-papiers en 2015 – 2016, ses militants établissaient un parallèle spécieux avec l’exode déclenché par la Grande Famine de 1845 – 1851.

La présidente eurosceptique du Sinn Féin, Mary Lou McDonald, ne cache pas par ailleurs son progressisme foncier. Elle promeut l’inclusivité, le multiculturalisme, le sociétalisme et le gendérisme sans oublier l’avortement, le féminisme et l’homoconjugalité. Le supposé nationalisme du Sinn Féin relève du nationalisme civique contractualiste, négateur des appartenances identitaires charnelles effectives… Il faut par conséquent le considérer comme l’avant-garde du « national-cosmopolitisme ». De leur côté, par leur proximité historique et symbolique avec la franc-maçonnerie et le biblisme politique vétéro-testamentaire, sous la bannière de Dieu, du Royaume Uni et de la Couronne, les unionistes défendent les Afrikaners et l’État d’Israël. Ils s’enferment dans un passéisme muséal. Leur conservatisme moral et sociétal n’a pas empêché la légalisation du « mariage » homosexuel en Ulster. Force est de constater que ces deux camps rivaux nuisent au destin civilisationnel de l’Europe impériale.

Sauf coup de théâtre, l’Irlande et l’Ulster ne se réunifieront pas dans les prochaines années. Grâce au Brexit, la Verte Erin forme déjà au quotidien un seul ensemble douanier puisque la frontière « euro-britannique » passe en mer d’Irlande. Cette réalité enrage les unionistes favorables à l’établissement d’une véritable frontière entre les deux territoires irlandais au risque possible de relancer les troubles au Nord. Cette question sera le principal sujet de discussion entre le Sinn Féin et le DUP. Pas sûr que les négociations aboutissent. Un blocage institutionnel se profile donc à l’horizon...

GF-T

- « Vigie d’un monde en ébullition », n° 33, mise en ligne le 17 mai 2022 sur Radio Méridien Zéro.

11:19 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique, ulster, irlande, irlande du nord, royaume-uni, sinn fein, europe, affaires européennes, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 18 mai 2022

La russophilie et la russophobie comme facteurs géopolitiques en Europe de l'Est

La russophilie et la russophobie comme facteurs géopolitiques en Europe de l'Est

par le comité de rédaction de Katehon

Source: https://www.ideeazione.com/russofilia-e-russofobia-come-fattori-geopolitici-nelleuropa-orientale/

Le rôle clé dans la position des pays est joué par la présence ou l'absence d'élites souveraines au pouvoir.

L'opération militaire spéciale (SVO, abréviation russe) menée par la Russie en Ukraine dure depuis trois mois et est loin d'être terminée. Cette longue campagne n'aurait pas été possible sans l'assistance militaire sans précédent de l'OTAN au régime ukrainien. Les pays d'Europe de l'Est limitrophes de l'Ukraine jouent un rôle clé à cet égard. D'une part, c'est par le territoire de ces États que passent les livraisons d'équipements militaires. Ils fournissent également de vieilles armes soviétiques, avec lesquelles l'armée ukrainienne a l'habitude de travailler. D'autre part, ce sont ces pays qui accueillent la plus grande part des réfugiés ukrainiens. Ils supportent les principaux coûts et risques d'une confrontation avec la Russie.

Dans cette optique, le facteur idéologique acquiert une importance particulière. La russophobie ancrée dans la psychologie nationale ou, au contraire, une attitude traditionnellement amicale ou neutre envers la Russie peuvent être des facteurs influençant la stabilité dans un pays donné. À cet égard, les pays d'Europe de l'Est ne sont pas homogènes.

Slovaquie

En avril, les autorités slovaques ont livré à l'Ukraine leur système unique de défense aérienne S-300. La livraison du complexe a eu lieu en secret. L'opposition s'est fortement opposée à ce geste. Elle a accusé les autorités slovaques d'entraîner le pays dans le conflit et de réduire ainsi la capacité de défense du pays. Les États-Unis ont promis d'envoyer des systèmes de défense aérienne Patriot à la Slovaquie. Toutefois, ils seront contrôlés par du personnel militaire non slovaque, ce qui prive la Slovaquie du contrôle de son espace aérien, dé-souverainisant de la sorte ce petit pays.

L'ancien premier ministre slovaque et leader du parti Smer-SD, Robert Fico (photo), affirme que "le transfert des S-300 pour la défense aérienne à l'Ukraine est un acte de guerre aux conséquences imprévisibles pour la Slovaquie".

Malgré les protestations, le Premier ministre slovaque Eduard Heger est allé plus loin et, le 12 avril, a proposé de fournir des avions MiG-29 slovaques à l'Ukraine. L'armée de l'air slovaque possède une douzaine de ces appareils. Auparavant, même la Pologne n'osait pas prendre une telle mesure, craignant les attaques russes sur son territoire. Dans le même temps, malgré la propagande anti-russe, un tiers des Slovaques soutiennent l'opération militaire spéciale russe en Ukraine.

Le 4 mai, la Slovaquie a également annoncé qu'elle était prête à réparer les équipements militaires ukrainiens endommagés. Ainsi, la république, où les sentiments pro-russes, a-t-on noté, étaient les plus prononcés parmi tous les pays d'Europe centrale avant l'opération militaire spéciale, est la plus intensément impliquée dans les hostilités parmi tous les pays du flanc oriental de l'OTAN. La raison en est que ce pays est le moins "sujet" de sa propre histoire. En 2018, la Slovaquie a connu sa "révolution colorée", les manifestations "anti-corruption" fomentées par l'Occident ont conduit à la démission de Robert Fico, puis à la perte de la majorité parlementaire par le parti Smer-SD. Le gouvernement slovaque peut être contraint de faire ce que même la Pologne n'ose ouvertement pas faire. Cette politique s'accompagne de répressions : ils tentent de priver Robert Fico de son mandat de député et l'arrêtent pour avoir divulgué des informations sur les violations fiscales de ses adversaires (les informations auraient été obtenues illégalement). Auparavant, un autre leader de l'opposition, le chef du parti populiste de droite Notre Slovaquie, Marian Kotleba, a été privé de son mandat parlementaire sur la base d'accusations forgées de toutes pièces.

Pologne

Le 30 mars, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a déclaré que la Pologne "établissait des normes d'un certain type" sur ce que l'on appelait auparavant la russophobie. Varsovie se sent comme un nouveau centre de l'Europe qui, sur la vague du sentiment anti-russe, tente de démontrer son leadership. D'une part, cela s'applique à la France et à l'Allemagne. D'autre part, la Hongrie. Le vice-premier ministre du gouvernement polonais et véritable leader du parti au pouvoir Droit et Justice, Jaroslaw Kaczynski, a déclaré que la Pologne "ne peut plus coopérer" avec la Hongrie tant que celle-ci ne change pas de cap.

Nous parlons de la coopération entre la Hongrie et la Russie. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban tente de bloquer toute tentative d'imposer des sanctions européennes sur le gaz et le pétrole russes, car elles "tueraient la Hongrie". La Hongrie est également le seul pays européen à réclamer une enquête objective et indépendante sur la tragédie de Bucha. D'autres ont déjà accusé la Russie de tout.

"Lorsque le Premier ministre Orban dit qu'il ne peut pas voir ce qui s'est exactement passé à Bucha, on devrait lui conseiller de consulter un ophtalmologue", a poursuivi le chef du parti Droit et Justice au pouvoir.

Malgré la tentative de la Pologne de jouer les premiers violons dans le concert russophobe des puissances occidentales, cela n'a pas amélioré ses relations avec Bruxelles. Les dirigeants conservateurs de la Pologne sont depuis longtemps en conflit prolongé avec les dirigeants de l'UE. Pour cette raison, l'UE a suspendu l'allocation de fonds à la Pologne.

Le 4 mai, le président polonais Andrzej Duda (photo) a déclaré dans une interview au Wall Street Journal que pour lui "la présence de troupes américaines dans notre région" est une garantie contre "l'expansion de la politique impériale russe". Il a souligné qu'il serait "très heureux si ces troupes restaient ici de façon permanente".

Hongrie

La décision de Viktor Orban de payer le gaz russe en roubles pourrait entraîner l'isolement de la Hongrie, a menacé le ministre allemand de l'économie Robert Habeck.

Selon lui, les actions du Premier ministre hongrois contredisent la décision du G7 de payer l'énergie russe dans les devises stipulées dans les contrats: dollars et euros. Ainsi, l'UE commence déjà à mettre en œuvre sa politique d'isolement, qui a été clairement évoquée en prévision de la victoire électorale d'Orban.

La position de la Hongrie a été critiquée par d'autres pays de l'OTAN et de l'UE pendant les mois de l'opération militaire spéciale. Les dirigeants ukrainiens ont accusé Budapest de planifier la saisie de territoires ukrainiens (sans noter l'existence de tels plans en Pologne). En conséquence, le Premier ministre hongrois Viktor Orban s'est retrouvé sur le site Myrotvoretz dans la liste des ennemis de l'Ukraine.

Dans l'UE, la Hongrie s'oppose fermement aux plans visant à imposer un embargo pétrolier à la Russie, même avec une prolongation pour la Hongrie et la Slovaquie jusqu'à la fin de 2023. Parmi les pays d'Europe centrale et orientale, la Hongrie adhère à la position la plus indépendante, ce qui complique la construction d'un front commun anti-russe.

Roumanie

En Roumanie, le pompage de la société par la propagande anti-russe a conduit à une attaque terroriste contre l'ambassade de Russie le 6 avril, lorsqu'un citoyen local faisant l'objet d'une enquête pour pédophilie s'est déclaré ukrainien et a foncé sur les grilles de l'ambassade de Russie à Bucarest, après quoi il s'est immolé avec sa voiture.

La Roumanie, en cas d'escalade du conflit en Transnistrie, pourrait prendre le contrôle de la République de Moldavie, selon des sources médiatiques russes. Le sud de la Bessarabie - une partie de la région ukrainienne d'Odessa, séparée du principal territoire ukrainien par une barrière naturelle - l'estuaire du Dnestr - revêt également une importance stratégique pour la Roumanie.

La Roumanie, comme la Pologne, joue un rôle clé dans l'approvisionnement de l'Ukraine en carburant et en armes occidentales. La présence des troupes américaines dans le pays augmente. Dans le même temps, la Roumanie intensifie sa coopération avec l'Ukraine pour envoyer des marchandises via la Moldavie. Par conséquent, la Roumanie devient d'une importance capitale dans la fourniture d'armes au sud de l'Ukraine et à la région d'Odessa et dans l'exportation de produits ukrainiens.

Bulgarie

En Bulgarie, des manifestations ont eu lieu tout au long du mois d'avril contre les livraisons d'armes à l'Ukraine. Les manifestations étaient organisées par le parti parlementaire "Vazrazhdane" ("Renaissance"). Le président Rumen Radev (photo) s'est opposé à la fourniture d'une assistance militaire à l'Ukraine. La décision de Gazprom de suspendre les ventes de gaz à la Bulgarie a heurté les positions des russophiles bulgares. Cependant, cette situation a été causée par le refus du gouvernement du pays lui-même d'acheter du gaz en roubles.

Le 4 mai, le parlement bulgare (à l'exception des députés de Renaissance) a voté en faveur de la fourniture d'une assistance humanitaire et militaro-technique à l'Ukraine. Kiev souhaiterait réparer ses équipements militaires en Bulgarie et exporter des céréales via le port de Varna (les ports roumains sont déjà pleinement utilisés par l'Ukraine). Le président Radev a critiqué la décision du parlement, déclarant qu'"il y a un danger d'entraîner la Bulgarie dans ce conflit". Selon le chef de l'État, "le conflit ne sera pas court, il s'intensifiera et nécessitera des solutions raisonnables, et le terme même d'"assistance militaro-technique" est plutôt vague et risqué".

Il convient de noter qu'en Bulgarie, le niveau de soutien à la Russie au cours des derniers mois (février à mai) a chuté de 32% à 25%. En même temps, il faut tenir compte du fait que dans le contexte de la propagande hystérique anti-russe et de la réticence de nombreux Bulgares à parler aux sociologues de leur véritable état d'esprit, par peur de la répression et de l'ostracisme, dans le contexte du discours anti-russe dominant dans les médias, 25% est un chiffre substantiel. Dans cette situation, au moins un quart de la population déclare ouvertement son désaccord avec le récit anti-russe.

Grèce

En Grèce, tout comme en Bulgarie, des manifestations contre la fourniture d'armes à l'Ukraine ont eu lieu début avril. Cependant, aujourd'hui, les principaux arguments des manifestants sont la critique de l'augmentation des prix de l'énergie associée à l'adhésion de la Grèce aux sanctions anti-russes.

En général, les facteurs de russophilie ou de russophobie ne jouent pas un rôle particulier en Grèce. Les principales forces anti-guerre du pays sont la gauche. La détérioration de la vie des gens ordinaires est un facteur clé pour contrer l'implication dans le conflit. En général, dans les pays de l'OTAN d'Europe de l'Est, le facteur russophilie et russophobie joue un rôle en Slovaquie et en Bulgarie, où les forces pro-russes étaient auparavant au moins un peu évidentes. C'est dans ces pays que se pose aujourd'hui la question de la stabilité politique et d'éventuelles élections anticipées en raison de problèmes politiques internes, mais un facteur externe agit comme un catalyseur : le conflit en Ukraine et la perspective d'être entraîné dans une guerre avec la Russie.

Dans les États baltes, en Pologne et en Roumanie, la situation est plus stable. Toutefois, d'une manière générale, la pression de Washington, Londres et Bruxelles est si forte que l'opposition des forces pro-russes en Bulgarie et en Slovaquie risque d'être brisée. Le rôle clé dans la position des pays, comme le montre l'exemple de la Hongrie, est joué par la présence ou l'absence d'élites souveraines au pouvoir. Dans le premier cas, même l'expérience historique relativement négative des relations avec la Russie ne fait pas obstacle à une évaluation sobre de la situation. Au contraire, dans les pays totalement dépendants de l'Occident et dotés d'élites faibles, aucune expérience historique positive ne joue un rôle particulier ; de plus, il est possible en peu de temps de "raviver" la conscience de la majorité de la société par une exposition médiatique intense.

16 mai 2022

18:57 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, europe, pologne, slovaquie, hongrie, roumanie, bulgarie, grèce, peco, europe centrale, europe orientale, ukraine, affaires européennes, politique internationale, russophilie, russophobie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L'ingérence américaine et la haine historique de la Russie

L'ingérence américaine et la haine historique de la Russie

Markku Siira

Source: https://markkusiira.com/2022/05/05/amerikkalaismietteita-ja-historiallista-venaja-vihaa/

Le réalisateur Oliver Stone se demande sur Facebook "si les États-Unis préparent le terrain pour une explosion nucléaire de faible puissance quelque part dans le Donbass qui tuerait des milliers d'Ukrainiens".

Une opération sous faux drapeau aussi choquante est possible, car les médias occidentaux, attelés à la guerre de l'information, ont déjà entraîné de nombreuses personnes à n'imaginer que le pire de la Russie. Le bouc émissaire a déjà été choisi à l'avance, Poutine, que l'on a traité de fou, sans tenir compte de qui pourrait réellement mener une attaque aussi tragique.

"Il faudrait probablement quelques jours pour découvrir la vérité, mais la vérité n'a pas d'importance", dit Stone. Les perceptions sont, le cinéaste le sait, et admet que les États-Unis "mènent une guerre des images avec une grande habileté et une force éprouvée", saturant les chaînes CNN et Fox et les pays satellites de Washington en Europe et en Asie d'une manière que même Stone n'a jamais vue auparavant.

Une frappe nucléaire choquante nous rapprocherait un peu plus du désir des États-Unis de renverser le régime russe actuel et de le remplacer par un régime fantoche pro-occidental dirigé par un "nouvel Eltsine". Plus important encore, cela isolerait également la Chine de la Russie.

Comme je l'ai déjà affirmé, la Chine est la prochaine cible de l'Occident si la Russie tombe. C'est le scénario de rêve des fauteurs de guerre néo-conservateurs américains, conçu pour créer ce qu'ils considèrent comme une version améliorée et actualisée de "l'ordre international fondé sur des règles".

La superpuissance anti-russe en cours nous dit tout ce que nous devons savoir sur les objectifs et les ambitions hégémoniques des néoconservateurs. Les "kaganistes" (du nom du belliciste Robert Kagan) agissant au nom de Biden ont clairement fait savoir qu'ils mènent une guerre contre la Russie, avec la crise ukrainienne comme mandataire, dans le but d'épuiser la Russie et d'éliminer Poutine.

Un événement sous faux drapeau n'est pas le seul moyen de déclencher une guerre majeure. L'expansion de l'OTAN en Finlande et en Suède en est une autre, a observé Paul Craig Roberts. Il affirme que "Washington ne se contente pas de faire pression sur les gouvernements pour qu'ils demandent l'adhésion à l'OTAN, mais qu'il soudoie également des fonctionnaires suédois et finlandais pour qu'ils le fassent."

Considérons un instant cet élargissement de l'OTAN. L'une des raisons de l'intervention de la Russie en Ukraine est le refus obstiné de Washington et de l'OTAN de prendre au sérieux les préoccupations de la Russie en matière de sécurité. L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN constitue une ligne rouge pour la Russie, alors pourquoi l'a-t-on favorisée? Alors que l'intervention occidentale en Ukraine menace de faire dérailler le conflit, pourquoi verser de l'huile sur le feu en faisant entrer la Finlande et la Suède dans l'OTAN?

Pour l'instant, la Scandinavie et la Baltique sont dénucléarisées. L'adhésion de la Finlande à l'alliance militaire amènerait "plus d'OTAN" à la frontière russe et le Kremlin a déclaré qu'une telle évolution était inacceptable. "En accumulant les provocations, Washington et l'OTAN intensifient un conflit qui est délibérément créé", critique M. Roberts.

L'auteur américain estime qu'il est "irresponsable pour la Finlande et la Suède de déstabiliser davantage la situation en rejoignant l'OTAN". Même l'ancien président russe, Dmitri Medvedev, de l'aile libérale du régime, a clairement indiqué que "l'adhésion à l'OTAN signifierait la fin des États baltes dénucléarisés".

Le renforcement de la présence de l'OTAN aux frontières de la Russie crée un déséquilibre que la Russie devra corriger d'une manière ou d'une autre. "Comment est-il possible que les gouvernements finlandais et suédois croient que l'adhésion à l'OTAN renforcera la sécurité alors que le résultat est que des armes nucléaires sont dirigées contre eux?" demande Roberts avec étonnement.

La Finlande et la Suède ne risquent pas d'être attaquées par la Russie si elles restent en dehors de l'OTAN. Personne de sensé ne verrait dans l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN autre chose qu'une démarche imprudente qui accroîtra l'instabilité sécuritaire dans la région.

La Finlande, comme la Suisse, a bénéficié de sa neutralité passée, mais il semble maintenant que les longues années du président Sauli Niinistö à promouvoir les intérêts occidentaux commencent à porter des fruits et des fruits radioactifs. La Finlande officielle semble prête à devenir la ligne de front de l'OTAN-Occident contre la Russie.

Mais revenons aux néo-conservateurs américains qui se déchaînent maintenant dans l'administration Biden. Au cœur des fantasmes de suprématie des néo-conservateurs américains semble se trouver une idéologie extrémiste expansionniste.

L'empire mondial américain s'étend vers la Russie et la Chine, car l'élite dirigeante de l'Occident ne tolère aucun rival et veut dominer seule la planète entière et ses ressources. Pour atteindre cet objectif, le cartel des banques centrales et ses sbires, les "kaganistes" de l'administration Biden, sont prêts à détruire l'Europe en même temps.

Selon une conversation ayant fait l'objet d'une fuite anonyme du département d'État américain, la vétérane de la déstabilisation de l'Ukraine, la sous-secrétaire d'État aux affaires politiques Victoria Nuland, déteste les Russes plus que les Européens.

Il n'y a rien de nouveau en soi. Les Juifs influents d'origine est-européenne vivant en Amérique, qui, dans les années 1960, sont passés de la gauche trotskiste anti-stalinienne aux deux camps, le démocrate et le républicain, ont un profond ressentiment historique à l'égard des Russes et des Européens.

Il est donc plutôt désagréable de voir les mêmes Européens que ces néocons méprisent soutenir avec enthousiasme une guerre hybride contre la Russie qui, en cas de succès, détruirait également l'Europe.